「気づけば同じ失敗を繰り返している」「感情に流されて後悔ばかり」——もしあなたがそう感じているなら、それは“メタ認知”の弱さが原因かもしれない。

メタ認知とは、自分の思考や感情、行動を外側から客観的に見つめる力のことである。言い換えれば「考えている自分を、もう一人の自分が見ている状態」である。

この力は、ビジネスや教育、メンタルヘルスなど幅広い分野で注目されており、人生の質を決める“思考の基礎筋力”とも言える存在である。

本記事では、

- メタ認知とは何か?

- なぜ現代人にとって必要なのか?

- 日常で鍛えるための具体的なトレーニング法

を体系的に解説する。今日から使える思考の「再設計マニュアル」として、ぜひ役立ててほしい。

メタ認知とは?自分を客観視する力の正体

「メタ認知」=「自分を客観的に見る力」

突然だが、ここで少し、あなたの「自己認識」について考えてみよう。

- 自分の「得意なこと」「苦手なこと」を正確に把握しているだろうか?

- 自分が「どのような時に」「どのような行動」をとりやすいか、説明できるだろうか?

- 「なぜ」、その行動をとってしまうのか、その理由を言語化できるだろうか?

もし、これらの質問に「自信を持って答えられない」と感じたなら、それは、「メタ認知」が十分に機能していないサインかもしれない。

メタ認知(Metacognition)とは、「自分の認知活動(=思考、感情、行動)を認知する能力」を指す心理学用語であり、ジョン・H・フラベル(1970年代)によって提唱された。以下の2つの要素に大別される。

- メタ認知的知識:自分の思考傾向や感情パターン、学習スタイルなどに対する理解。

- メタ認知的制御:それに気づいた上で、思考や行動をコントロールする力。

この力を持つ人は、自分の行動や思考を「もう一人の自分」が上から見下ろしているように客観視できる。

メタ認知が高い人の思考特性

メタ認知力が高い人は、まるで頭の中にもう一人の“観察者”を持っているようなものである。

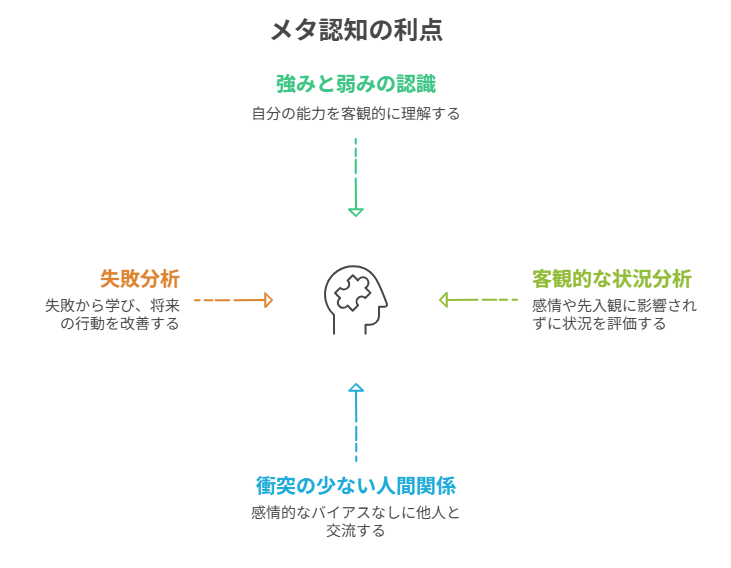

自分の感情や思考に飲み込まれず、冷静にそのプロセスを分析し、改善していく力がある。その結果として、以下のような特徴が表れる:

- 自分の強み・弱みを「客観的に」把握しているため、効率的な目標設定と戦略立案ができる。

- 感情や先入観に囚われず、「客観的に」状況を分析し、最適な判断ができる。

- 物事を「客観的」に捉え、人間関係でも衝突が少ない。

- 失敗の原因を「客観的に」分析し、次の行動に活かせるため、成長スピードが早い。

こうした特性を持つ人は、ビジネスでも人間関係でも成果を上げやすく、ストレス対処能力も高い。

「メタ認知」は誰でも鍛えられる

「メタ認知」と聞くと、一部の賢い人や特別な訓練を積んだ人だけの能力と思われがちである。

しかし、心理学の研究では、メタ認知は学習と訓練によって高めることができる能力であることが明らかにされている。

つまり、あなたも今から「メタ認知トレーニング」を始めることで、自分の可能性を最大限に引き出し、人生を思い通りにデザインすることができるのだ。

メタ認知が高まると、次のような変化が起こる:

- 衝動的な行動が減る

- 問題解決能力が上がる

- 感情コントロールが上手くなる

- 対人関係がスムーズになる

- 自己肯定感が安定する

大切なのは、“意識的に自分を観察する習慣”をつくること。それが少しずつ、思考の質を変え、人生の流れすら変えていく。

「優れた者とは、感情に飲まれず自分を制する者である」——アリストテレス

実生活におけるメタ認知の活用例

ケース1:仕事のミスを繰り返してしまう

仕事の中で何度も同じミスを繰り返してしまう。特にメールの誤送信や確認不足が目立つのに、「忙しかったから」「確認したつもりだった」と原因を曖昧にしたままにしてしまう。

【メタ認知力を高めた結果】

「自分には“確認したつもり”で済ませてしまうクセがある」と冷静に分析できる。そして、その思考の傾向を踏まえたうえで、

- メール送信前にチェックリストを設ける

- 「送信前に深呼吸して1分見直す」というルールを自分に課す

- その行動が実行できたかを日報で記録する

といった改善策を講じることができる。そうした改善策を振り返り、自分にとって効果的だったパターンを蓄積していくことで、より深い自己理解へとつながる。

ケース2:人間関係ですぐに感情的になってしまう

他人のちょっとした言葉に過剰反応し、すぐに怒ったり落ち込んだりしてしまう。その結果、職場や家庭での人間関係がぎくしゃくしがちである。

【メタ認知力を高めた結果】

このような場面で「自分は“否定された”と感じたとき、攻撃的になる傾向がある」と自覚できるようになる。そのため、感情のピークをやり過ごすために、

- 苦手な相手と話す前に、自分が感情的になってしまう可能性があることを再認識する

- 会話中に「自分は今どんな感情を抱えているか?」を確認する

- イラッとした瞬間に「何に対して、なぜイラっとしてしまったのか」をまずは考える

といった、習慣を築けるようになる。こうした習慣は、一朝一夕では身につかない。しかし、日々小さな“自己観察”を積み重ねることで、確実に心の反応に余白が生まれ、対人関係がスムーズになっていく。

上述した2つのケースのように、メタ認知は特別な能力ではなく、「自分の反応や行動を一度止めて見つめ直す力」にすぎない。そしてもう一度言うが、それはトレーニングによって誰もが手に入れることができる。

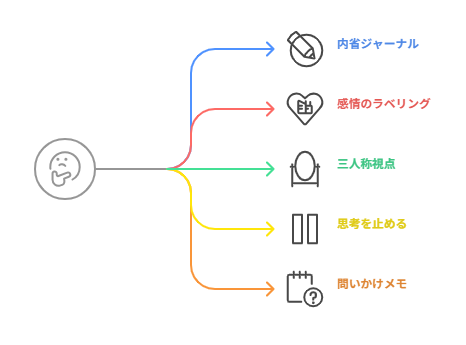

メタ認知トレーニングの実践方法

メタ認知能力は、日々の実践で確実に伸ばせるスキルである。ここでは、今日からすぐに始められる具体的な5つの方法を紹介する。

まずは自分が実践しやすいものから取り入れることで、自身の思考や感情のパターンに気づき、より賢明な選択ができるようになるだろう。

1. 内省ジャーナルを書く

やり方:

毎晩、1日の終わりに以下の6つの視点から振り返りを行う。ノートやPC、スマホのメモアプリなど、自身が続けやすい方法を選ぶとよい。

- 今日の出来事

何があったのかを具体的に、客観的に記述する。(例:「午後3時の会議でAさんが意見に反対した」) - その時の感情

出来事に対して、どんな感情が湧き上がったのかを具体的に言葉にする。(例:「イライラした」「不公平だと感じた」「焦りがあった」) - 選んだ行動

その感情を受けて、具体的にどのような行動をとったか?(例:「何も発言せず、黙っていた」) - その理由

なぜその行動を選んだのか、自身の内側に問いかけてみる。(例:「反論したら雰囲気が悪くなると思った」「自身の意見に自信がなかった」) - 結果

その行動が、最終的にどのような結果をもたらしたかを客観的に記述する。(例:「会議はスムーズに進んだが、自身の意見は反映されなかった」) - 学び

この一連のプロセスから、どのような気づきや学びが得られたか?(例:「感情的に反論するのを避ける一方で、自身の意見を効果的に伝える方法を見つける必要がある」)

効果:

自身の思考や感情の「パターン」を浮き彫りにし、行動の癖を明確に認識できるようになる。「また同じ状況で、同じように感情的になっている」「このタイプの出来事では、いつも黙り込んでしまう」といったパターンが見えてきたら、それがメタ認知を育てる大きな一歩となる。

実践のポイント:

評価ではなく、あくまで「観察する」という視点を持つことが重要である。良い・悪いの判断をせず、客観的に出来事を記録することで、冷静に自己理解を深められる。

2. 感情のラベリング

やり方:

感情が生まれた瞬間に、それを具体的に言葉にしてみる。「今の感情は『強い焦り』だ」「これは『不当な扱いに憤りを感じている』状態だ」というように、できるだけ細かく分類するのがコツである。

効果:

脳科学の研究では、感情を言語化するだけで、脳の扁桃体の過剰反応が抑制され、冷静さを取り戻しやすくなることが示されている。感情を漠然と捉えるのではなく、具体的な言葉でラベリングすることで、客観視するスイッチが入るのだ。自己コントロールの第一歩となる。

実践のポイント:

忙しい時や感情が高ぶっている時は、「怒っている」「緊張している」など、一言でも構わない。まずは「言葉にする習慣」を持つことから始めよう。習慣化することで、感情の波に飲まれにくくなる。

3. 三人称視点で自分を客観視する

やり方:

自身の行動や言動を、まるで第三者が観察しているかのような視点で記録する習慣を取り入れてみる。内省ジャーナルやメモに、以下のように記述する。

- 「彼(=自分)は、午後の会議で黙っていた。内心では、自信のなさと不安を抱えていたようだ。」

- 「彼女(=自分)は、上司からのフィードバックに最初はムッとしたようだが、すぐに冷静になり、メモを取り始めた。」

効果:

三人称視点を通すことで、自身の感情と物理的な距離が生まれ、より冷静に自身の行動や感情を分析できるようになる。まるで、自分自身が監督となり、客観的に自身の人生のワンシーンを眺めるような感覚である。

実践のポイント:

この習慣を継続することで、衝動的な言動が減り、その場に応じた「最適な振る舞い」を選択できるようになるだろう。最初はぎこちなく感じるかもしれないが、繰り返すうちに自然と客観視できるようになる。

4. 数秒間思考を止める

やり方:

感情が高ぶったときこそ、即座に反応せず「5秒だけ待つ」ことを意識してみる。この短い時間が、感情の波に飲まれることなく、行動の選択肢を広げてくれる「心の空白」を作り出す。

効果:

この数秒間に、「なぜ今イラッとしたのか?」「本当に言い返す必要があるのか?」などと自身に問い直すことで、感情に任せた失敗や後悔を大幅に減らすことができる。この「考える間」を作る習慣が、衝動的な行動に歯止めをかける強力なブレーキとなる。

実践のポイント:

具体的な方法として、以下のような工夫を取り入れてみよう。

- 身体感覚に意識を向ける: 今、手に触れているもの、足の裏の感覚など、意識を内側ではなく、外側に向け、思考の余白を作る。

- 深呼吸をする: 5秒間、ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から吐き出す。

- 数を数える: 心の中で1から5まで数える。

5. “問いかけメモ”の活用

やり方:

自身を立ち止まって見つめ直すための「問い」を、あらかじめ用意しておく。ノートやスマートフォンのメモ機能に書き留めておき、感情が揺れたときや迷いが生じたときに見返すことで、冷静さを取り戻しやすくなる。

効果:

これらの問いは、思考を整理するだけでなく、感情の暴走を防ぐ「心のブレーキ」としても機能する。自身の中の「心の定規」となり、客観的な視点から状況を評価し、適切な行動選択を促す。

実践のポイント:

具体的な「問い」の例を参考に、自身にとって響く問いを選ぼう。また、偉人の名言や哲学的なフレーズを「心の定規」として活用するのも効果的である。

- 「今、私は何に反応しているか?」

- 「この行動の本当の目的は何か?」

- 「今の自身を、明日の自身はどう評価するか?」

- 「この状況で、私が本当に望む結果は何だろうか?」

- 「最悪のシナリオは何か?そして、それは本当に起こるのか?」

- 「この状況で、より良いアプローチは他にないか?」

- 「これは〇〇(人名)ならどう考えるだろうか?」

関連書籍・サービス紹介:メタ認知トレーニングをさらに効果的にするために

メタ認知トレーニングをさらに深く学び、あなたの人生に根付かせるための、おすすめの書籍とサービスをご紹介する。

書籍

『メタ思考~「頭のいい人」の思考法を身につける』 澤 円著

本書は、小手先のテクニックではなく、思考の質を根本から高めるための普遍的な方法を教えてくれる。ビジネスシーンでの意思決定、複雑な人間関係の理解、日々の自己成長など、あらゆる場面で役立つ思考のOSをアップデートする一冊となるだろう。

アプリ

Reflectly

日々の感情を記録し、自己理解を深めるためのAI搭載ジャーナリングアプリ、Reflectly。数々の賞を受賞したこのアプリは、あなたの感情を客観的に捉え、内省を習慣化する手助けとなるだろう。今日のあなたの心の状態を記録して、新しい自分を発見してみよう。

まとめ:自分を俯瞰し、操縦せよ

メタ認知とは、自分の内面と向き合い、俯瞰し、それをより良くコントロールする力である。

この力があれば、感情に流されず、習慣に支配されず、自分の意志で人生の進路を決めることが可能になる。

あなたの思考には、まだまだ進化の余地がある。

「自分を俯瞰する力」は、筋トレと同じく、繰り返すほどに磨かれていく。