「社員が当事者意識を持たない」「現場と経営の距離が埋まらない」──こうした課題を抱える企業が、近年あらためて注目しているのが、稲盛和夫が提唱した『アメーバ経営』である。

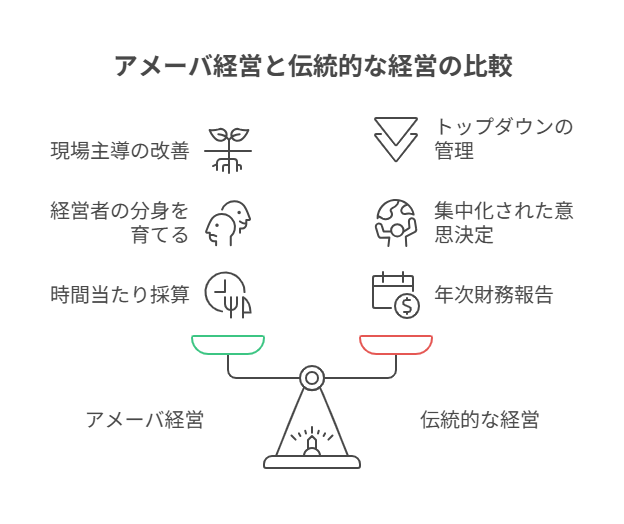

アメーバ経営は、社員一人ひとりが経営者の視点を持ち、現場主導で意思決定と収益意識を高めることにより、組織全体の力を最大化する自律分散型の経営手法だ。

実際、経営破綻寸前にあった日本航空(JAL)を、わずか数年で再建に導いた実績は、その効果を裏づけている。

本記事では、「アメーバ経営とは何か」という基本的な問いから、その構造・導入メリット・実際の成功事例・導入時の注意点までを体系的に解説する。経営に課題を感じている読者にとって、具体的なヒントとなる内容を網羅している。

稲盛和夫とは何者か──理念と実践を貫いた経営者

稲盛和夫は1932年、鹿児島県に生まれた。戦後の混乱期に青春時代を過ごし、日本の復興と高度経済成長のただ中で経営者としての道を歩んできた人物である。

彼が創業した京セラは、当初は無名の弱小セラミックメーカーにすぎなかったが、やがて世界的企業へと成長を遂げた。また、通信自由化の波に乗り、第二電電(現KDDI)を立ち上げ、通信業界の競争構造そのものを塗り替えたことでも知られている。さらに、晩年には経営破綻した日本航空(JAL)の再建を無報酬で引き受け、わずか2年で再上場へ導くという“奇跡”を実現した。

こうした華々しい業績の背景にあったのが、「利他の心」「全従業員の物心両面の幸福を追求する」といった経営哲学である。稲盛の理念は単なる道徳論ではない。それは現場のマネジメント、数値管理、そして経営判断のすべてに深く根ざした“実践の哲学”だった。

稲盛は、理念と利益を両立させる経営のあり方を追求し続けた。そしてその集大成として生まれたのが、後述する「アメーバ経営」である。現場を知り尽くし、数字に妥協しない姿勢を貫いた稲盛だからこそ、組織と個人がともに成長できる経営モデルを築き上げることができたのだ。

アメーバ経営とは何か:仕組みと本質をわかりやすく解説

アメーバ経営とは?

「アメーバ経営」とは、企業全体を小さな組織単位(=アメーバ)に分け、それぞれのユニットが独立採算で運営されるように設計された自律分散型の経営手法である。

特徴的なのは、単に業績を数値で管理するだけでなく、現場のリーダーが経営者の視点を持ち、自ら目標を立て、実行と改善を繰り返す点にある。つまり、企業のあらゆる場所に“経営者の分身”を育てることが、アメーバ経営の目的といえる。

このモデルでは、各アメーバが「時間当たり採算」という指標を基に日々の業績を把握する。その結果、以下のような現場主導の経営改善が促進される。

- ムダな時間や業務の発見

- 人件費に対する生産性の可視化

- 社員の経営感覚・当事者意識の向上

アメーバ経営は、単なる会計制度でも経営手法でもない。経営理念と現場実践を結びつけ、全員参加型の経営を実現するための仕組みなのである。

なぜ「時間当たり採算」が重要なのか

従来の「月次売上」「コスト削減」といった視点では、現場の生産性は見えにくい。アメーバ経営では、単位時間あた会社の売上や利益は、「月にいくら稼いだか」「どれだけコストを減らせたか」といった大きな数字で語られることが多い。しかし、こうした数字だけでは、現場の一人ひとりがどれだけ貢献しているのかまでは見えてこない。

そこでアメーバ経営では、「時間当たりでどれだけ稼げたか」という視点を取り入れる。たとえば、1時間あたりに1万円の利益が出せるチームと、3千円しか出せないチームがあれば、その差がはっきり見えるようになる。

この「時間当たり」の考え方には、次のような意味がある。

- ムダな作業や待ち時間に気づきやすくなる

- お金と同じように、時間の価値を意識できる

- 時間を“使い方次第で成果が変わる資源”と考える習慣が身につく

つまり、アメーバ経営は「もっとがんばれ」ではなく、「限られた時間でどうやって成果を上げるか」をチーム全員で考える仕組みなのだ。

稲盛和夫は、「時間の使い方は、その人の生き方そのものだ」と語っている。だからこそ、この仕組みには単なる経営手法以上の人間観や哲学が込められている。

「時間の使い方こそが、その人間の人生そのものである」

会計が“現場の言葉”になる

アメーバ経営では、従来のように本社の経理部門が作成する損益計算書や貸借対照表をただ閲覧するだけでは意味がない。代わりに重視されるのが、各アメーバ単位で作成される「部門別収支表」である。

この収支表は、日々の活動内容と直結しており、現場のリーダーやメンバーが自らの行動を数字として日々確認・評価できる構造となっている。

たとえば、このような視点が自然と身につく。

- どの行動が利益を生み出しているのか

- どの工程や判断にコストがかかっているのか

このように、数字はもはや「机上の記号」ではなく、現場の意思決定を導く「行動の地図」へと変わる。これこそが、アメーバ経営が単なる管理手法にとどまらず、現場の自律性と経営感覚を育てる仕組みとして機能する理由である。

アメーバ経営がもたらす3つの効果

アメーバ経営は、単なる業績向上のための制度ではない。それは、組織全体の在り方、社員の意識、そして現場の空気すら変えてしまう“文化形成の仕組み”である。以下の3つは、その中核をなす効果である。

1. 組織の“見える化”による透明性の向上

「数字は人を縛るものではなく、行動を導く“羅針盤”である」

アメーバ経営では、各部門の売上・コスト・利益といった情報が、シンプルかつリアルタイムで数値化される。これにより、以下のような状況が誰の目にも明らかになる。

- 誰がどのくらい利益を生み出しているのか

- どの活動にコストがかかっているのか

- どこに改善すべきボトルネックがあるのか

これらの情報は、経営者だけでなく現場の社員にも共有されるため、組織全体に透明性が生まれる。

このような“可視化された数字”は、言い訳や責任の押し付けを減らし、自分で考え、主体的に行動する風土を育てる土台となる。

2. 社員一人ひとりの経営者意識が育つ

「経営とは特別な人が行うのではない。誰もが担える“日々の判断”の積み重ねである」

「自分は何をして会社に貢献しているのか?」—多くの組織では、「自分が会社にどう貢献しているのか?」という問いに明確に答えられる社員は少ない。

しかしアメーバ経営のもとでは、自分のチームの収支を毎日確認することが当たり前となるため、社員は自然と経営者の視点を持つようになる。

この仕組みによって、以下のような力が身につく。

- 数字に基づいて判断する力(意思決定力)

- コストや時間に対する意識の定着

- 他部門と協力・交渉するマネジメント力の向上

特に、若手社員が早い段階で“経営の感覚”を身につけられる点は、アメーバ経営の大きな強みである。

3. 経営と現場の一体感が生まれる

トップ多くの組織では、経営層と現場との間に距離がある。トップの考えていることが現場に伝わらず、逆に現場の声が経営に反映されないという断絶が起こりがちである。

アメーバ経営では、現場が出した数字がそのまま経営判断の材料となるため、次のような状態が自然と生まれる。

- 「現場の声が、経営を動かしている」という実感

- 「経営の方針が、自分たちの業務に反映されている」という納得感

このような双方向のつながりが、経営と現場を結びつけ、組織全体の一体感を生み出すのである。

アメーバ経営が「数字の仕組み」でありながら、“人の心”を中心に据えていると言われるのは、まさにこの点にある。

JAL再建に学ぶアメーバ経営の実践

2010年1月、2兆3,000億円の負債を抱え経営破綻した日本航空(JAL)。そこへ無報酬で会長に就任したのが、稲盛和夫だった。

わずか2年8カ月でJALを再上場に導いたこの改革の本質には、「人の心を信じ、それを仕組みで支える」稲盛経営の哲学と、アメーバ経営の実践があった。

経営理念の共有から始まった改革

稲盛は就任直後、全国の社員に「JALはなぜ存在するのか?」と問いかけた。彼は「JALは社会のインフラであり、利他の心で人々の暮らしを支える存在でなければならない」と語り、JAL全社員が価値観を共有するための「JALフィロソフィ」を策定。全40項目から成るこの冊子は常に携帯され、現場の判断基準として機能した。

また、役員や部長クラスを集めた幹部研修では、稲盛自らが理念を語り、「人として正しい判断をする」ことの重要性を強調。社員向けには社内ネットワークで「フィロソフィ・リレー」と呼ばれる体験共有の場も設け、部門や世代を超えて意識改革が進められた。

部門別採算制度と数値で見る責任

次に手を付けたのは、徹底した「見える化」である。従来のJALでは、予算を使い切ることが評価され、収支への関心が薄かった。稲盛はこの風土を一新し、アメーバ経営の要である部門別採算制度を導入。すべての部署で、時間あたりの収支・採算性が明確にされた。

運航部門では便ごとの利益、整備部門では作業時間と部品コスト、客室乗務部門ではサービスごとの収支が毎日管理された。経理部門は連結決算を四半期から毎月へと変更し、現場に「自分たちがJALを経営している」という感覚を根付かせていった。

現場の力が経営を動かす

数字が“行動の地図”となることで、現場の改善提案が活性化した。整備士たちは手順のムダを洗い出し、客室乗務員からはサービス向上の提案が次々に出された。稲盛は現場視察を欠かさず、「現場を知らずに経営はできない」と語り、社員の姿勢に影響を与えた。

こうした風土改革は、数字以上の価値を生んだ。ある乗務員はチャーター便の機内アナウンスで「破綻で迷惑をかけたお客様へ感謝を忘れず頑張ります」と涙ながらに伝え、稲盛から「いいスピーチだった」と声をかけられたという。

わずか2年で黒字化、そして再上場

JALは2011年度に営業利益1,884億円を記録。これは当時、世界の航空会社でトップ水準だった。2012年には経営破綻からわずか2年8カ月で東証に再上場。初値は公開価格を大きく上回り、市場からも高く評価された。

この劇的な回復は、単なる合理化の結果ではない。社員一人ひとりの心に火を灯し、その想いを数字で支えるアメーバ経営があったからこそ起きた“奇跡”である。

アメーバ経営導入時の落とし穴とその対策

どれほど優れた経営手法であっても、理解と運用を誤れば逆効果になる。アメーバ経営も例外ではなく、導入には慎重な準備と理解が求められる。

よくある落とし穴とその影響

- 目的が曖昧なまま制度だけを導入する:

経営層が理念を語らず制度だけを形式的に導入すると、社員には”やらされ感”が生まれ、制度は形骸化する。 - 理念と数字が乖離する:

数字だけが重視されると、”利他”の精神が失われ、部門間で利己的な最適化が進み、組織の一体感が崩れる。 - リーダー育成が不十分なまま導入される:

アメーバの責任者に経営視点や会計の基礎知識が欠けていると、数字を追うだけの運営になり、現場は混乱しやすい。

「数字を追いかけるな。数字の意味を考えよ。そして、人を育てるために使え」

落とし穴を避ける3つの対策

- 理念の共有を徹底する:

制度導入前に、トップ自らが「なぜアメーバ経営なのか」を語り、社員の納得を得ることが最重要。 - 導入初期は“成果”より“納得”を重視する:

数値目標に偏らず、まずは社員が数字の意味を理解し、自分事として捉えるための時間と対話を重ねる。 - リーダー育成を制度導入に先行させる:

マネジメントや会計リテラシー、理念理解を軸に、責任者研修を体系的に行う。リーダーが「人を育てる」意識を持つことが鍵となる。

導入時の成功は、制度そのものより“文化を育てる姿勢”にかかっている。アメーバ経営は「人」を中心に据えた仕組みである以上、育成と共感なくして成果は生まれない。

関連書籍・サービス紹介:アメーバ経営をさらに深く学ぶために

アメーバ経営の真髄をさらに理解し、自社への導入・応用を検討するために、以下の書籍とサービスをおすすめする。

書籍

『アメーバ経営―ひとりひとりの社員が主役』稲盛和夫 著

アメーバ経営の公式ガイドとも言える一冊。理念と実務の両面から、稲盛和夫がわかりやすく解説している。経営者だけでなく、チームリーダーにも必読の内容。

『生き方』稲盛和夫 著

経営論だけでなく、人としてどう生きるかという哲学にまで踏み込んだ名著。アメーバ経営を本当に活かすには、まずこの「生き方」の根本思想を理解することが不可欠である。

サービス

まとめ:数字は“心”と結びつくとき、力を持つ

稲盛和夫のアメーバ経営は、単なる業績改善のツールではなく、組織の魂を強くする経営手法である。

全員が「自分の数字」に責任を持ち、「なぜそれをやるのか」に納得し、「会社のためではなく、自分の成長と誇りのため」に行動する——そうした文化を育てることが、経営の本質であり、アメーバ経営の真髄である。

経営の形は時代によって変わる。しかし、「人を信じ、数字を通して育てる」というこの哲学は、これからの企業経営においても色褪せることはないだろう。